魚にはどんな栄養があるかご存知ですか?

よく魚は体にいいって言われているけど、実際にどんな栄養があるのかあまり知らない人も多いのではないでしょうか。

例えば、魚にはDHAやEPAが含まれると聞いたことがある人もいると思いますが、それがどのような効果があるのか、どんな魚に含まれているのかなど知っている人は少ないと思います。

この記事では、魚に含まれる主な栄養やその働き、どんな魚に多く含まれるのかなどを解説していきます。

魚を食べるとどんな良いことがあるのかを知ることで、これまで以上に魚を好きになることができると思います。

魚にはどんな栄養が含まれるか

魚にはいろいろな栄養が含まれています。

特に、魚を食べると頭が良くなると言われたり、健康志向の高まりから魚食がブームになったりと、体に良い食材としてのイメージがあるのではないでしょうか。

では実際、魚にはどのような栄養が含まれているか、詳しく解説していきます。

魚肉の成分

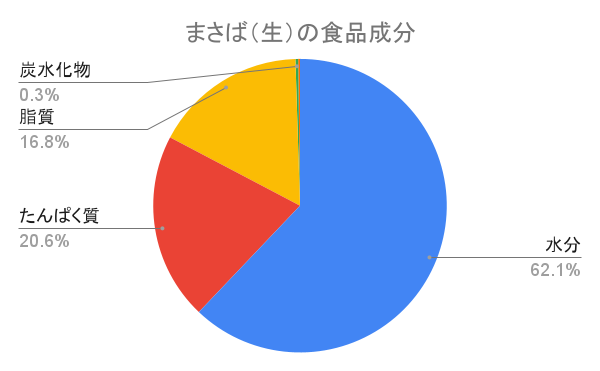

まずは、魚の身はどのような成分でできているか見てみましょう。

これは、文部科学省が公表している食品成分データベースの情報を参考にしたものです。

生のマサバの成分をグラフ化するとこのようになります。

半分以上は水分ですが、一番多い栄養素としてはタンパク質で約20%です。

続いて、脂質が17%、炭水化物が0.3%です。

小学生の頃、家庭科の授業で「魚はタンパク質」と習った人も多いと思いますが、このように割合としてはタンパク質が最も多い栄養素になります。

魚に含まれる主な栄養

それでは、魚にはどんな栄養が含まれるのか、解説します。

魚の栄養として最も特徴的なものとしては、魚の脂に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸)が挙げられます。

また、魚肉に最も多く含まれるタンパク質、骨などに多いカルシウム、いろいろな種類のビタミン類などがあります。

これらは、魚の栄養の中でも代表的なものですが、魚の種類によって、あるいは部位によっても含まれる量が変わってきます。

頭が良くなると言われている理由

ところで、「魚を食べると、頭が良くなる」というフレーズを聞いたことがある人も多いと思います。

では、なぜ、そう言われるのでしょうか。

主な理由は、DHAの効果と言えます。

DHAは人間の脳の神経の中にも多く含まれている物質で、記憶力の向上に影響があると言われています(参考サイト)。

DHAはどの部分に含まれているかというと、魚の脂です。

これはどんな食品の脂にも含まれているわけではなく、例えば、肉の脂にはほとんど含まれていません。

そのため、魚(魚の脂)を食べると、頭が良くなると言われています。

次に、このような魚を食べることで得られるメリットを解説していきます。

魚を食べるメリット5選!

魚を食べることによる効果についてはたくさんありますが、ここでは5つに絞って紹介いたします。

魚を食べる5つのメリットについては以下の通りです。

・良質なタンパク質の摂取

・心血管系疾患の予防

・脳の機能の向上

・骨の健康維持

・ダイエットと脂肪燃焼の促進

良質なタンパク質の摂取

魚は良質なタンパク質の優れた供給源です。

先ほどお伝えしたように、魚について一番多い栄養素はタンパク質です。

人の体も同じように、基本的にはタンパク質でできています。

そのため、タンパク質は人の体の構築や修復に不可欠で、筋肉、皮膚、内臓など体のあらゆる部分で使用されます。

特に魚のタンパク質は消化しやすく、体内に効率よく吸収されるため、筋力トレーニング中の食事や離乳食にも適しています(参考サイト)。

心血管系疾患の予防

魚の脂に含まれるDHAとEPAは、血液をサラサラにする効果があります。

そのため、動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞、高血圧、脂質異常症などの予防に効果があります。

また、これらの不飽和脂肪酸は、コレステロールや中性脂肪を低下させ、血栓の形成を防ぐ働きがあります(参考サイト)。

脳の機能の向上

先ほども少し触れましたが、DHAは記憶力の維持など脳の機能の向上に役立つとされています。

特に、成長期にある乳幼児や子供の脳の発育促進効果があると言われています。

また、中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部である記憶力、注意力、判断力、空間認識力を維持することが報告されています。

また、日本人高齢者を対象とした大規模研究では、魚の摂取量が多い人は、少ない人に比べて認知症になるリスクが16%低いことが示されました(参考サイト)。

骨の健康維持

イワシやシシャモなどの小魚は、骨ごと食べられるため、カルシウムの優れた供給源となります。

例えば、煮干し100gには約2,000mgのカルシウムが含まれており、これは牛乳1リットルに含まれるカルシウム量に匹敵します。

さらに、魚に含まれるビタミンDは、カルシウムの吸収を促進する重要な役割を果たします。

魚を定期的に食べることで、骨密度の維持と向上に繋がり、骨の成長や骨粗しょう症のリスクを減らす可能性があります(参考サイト)。

ダイエットと脂肪燃焼の促進

魚に含まれるDHAやEPAは、体脂肪の燃焼を促進することが多くの研究で実証されています(参考サイト)。

これらの脂肪酸は、中性脂肪を減らし、脂肪の蓄積を抑える効果があり、代謝アップにつながります。

ちなみに、DHAは朝に摂取すると血液中の中性脂肪が減少するという研究結果もあります。

また、魚のタンパク質は満腹感を与え、過食を防ぐ効果もあります(参考サイト)。

魚の脂について

脂の乗っている魚は美味しいというイメージがあると思いますが、栄養としても良い特徴があります。

ここから、DHAなどが含まれる魚の脂について少し詳しく解説していきます。

DHA・EPA(不飽和脂肪酸)とは

基本的に脂(脂質)を構成する脂肪酸は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の2つに分けられます。

このうち、肉などの脂に多く含まれている飽和脂肪酸は、体内でエネルギーとして活用されますが、取りすぎると血中コレステロールの増加に繋がり、生活習慣病のおそれがあります。

一方、不飽和脂肪酸にはさらに種類があり、構造の違いから一価と多価があります

このうち、魚に多く含まれるのは多価不飽和脂肪酸です。

この多価不飽和脂肪酸は、必須脂肪酸とも言われ、体にとって重要な役割をもつものの、体の中でつくれないため、食事から取る必要があります。

魚に多いDHAやEPAは、多価不飽和脂肪酸(必須脂肪酸)の一種になります。

DHA・EPA(不飽和脂肪酸)の働き

多価不飽和脂肪酸の種類としては、DHAやEPAの他に、リノレン酸やアラキドン酸などがあります。

先ほどもお伝えしましたが、DHAやEPAの主な働きとしては、血圧を下げる働きや、脳の機能の向上、LDLコレステロールを低下させる役割などがあるとされています。(根拠)

つまり、DHAやEPAなどを含む魚を食べることは、体にとっていろいろな良い効果があるということです。

DHA・EPAはどんな魚に多いか

では、DHA・EPAん4はどんな魚に多いのでしょうか。

食品成分データベースを参考に作った表は以下のとおりです。

| 脂肪酸 | クロマグロ(脂身) | クロマグロ(赤身) | サンマ | マサバ | マイワシ | マガレイ | マダラ | 牛肉(ばら脂身付) |

| DHA | 3,200 | 120 | 2,200 | 970 | 870 | 96 | 42 | 0 |

| EPA | 1,400 | 27 | 1,500 | 690 | 780 | 180 | 24 | 0 |

魚の中で最も多いのがクロマグロの脂身、いわゆるトロです。一方、赤身になるとかなり少なくなります。

また、サンマ、サバ、イワシなど、いわゆる「青魚」と言われる魚に多いことがわかると思います。

一方で、カレイやタラのような脂の少ない魚には少ないことがわかります。

ちなみに、牛肉には全く含まれていないことがわかると思います。

DHA、EPAを効果的に摂取するためのポイント

DHA、EPAの効果や、どんな魚に多いかをお伝えしましたが、効果的に摂取するためには、食べ方や調理法に注意が必要です。

ここではDHA、EPAの特徴をもとに効果的に摂取する方法をお伝えします。

刺身や軽い加熱で食べる

DHAやEPAは熱に弱く、加熱しすぎると一部が壊れてしまいます。

そのため、刺身など生で食べるか軽く火を通す調理法(焼き魚、蒸し魚)が、DHAやEPAを効果的に摂取するのに最適です。

逆に高音での揚げ物や長時間煮込むような調理法ですと、効果が減少してしまうことがあります。

新鮮な魚を食べる

魚の脂は酸化しやすく、また酸化することでDHAやEPAは劣化してしまいます。

つまり、古くなった魚や保存状態が悪いものから摂取するDHAやEPAは栄養の効果が低下します。

そのため、効果的に摂取するためには、魚を新鮮な状態で食べることが大切です。

何より脂が酸化した魚は美味しくないため、美味しく食べるにも新鮮なものを食べることをおすすめします。

缶詰や冷凍魚を活用する

サバ缶やイワシの缶詰などは、保存が効く上にDHAやEPAが損なわれにくい方法で加工されています。

そのため、缶詰を使うことで効果的に摂取することができます。

また、缶詰は栄養があることに加え、保存も効き手軽に扱えるので、忙しいときやもしもの時など、ストックしておくととても便利な食材です。

魚油サプリメントを活用する

魚を食べる機会が少ない場合は、EPA・DHAサプリメントを取り入れるのも効果的です。

摂取量は製品により異なるため、推奨量に従って摂取しましょう。

青魚を十分に食べられない場合は、魚油サプリでEPAとDHAの不足分を補えます。

魚のタンパク質について

次に、魚に最も多く含まれるタンパク質について解説していきます。

タンパク質の働き

タンパク質とは、人の体を作る材料として知られています。

人の体の主成分である、筋肉、内臓、骨、血液などや、体の機能を調整するホルモンや酵素などもタンパク質でできています。

そのため、多くのタンパク質を含む魚は、人の生活にとって大切な食物です。

また、特に魚のタンパク質は、体内で作れない必須アミノ酸がバランスよく含まれることや、脂質が少なくヘルシーであるなどの特徴があります。

タンパク質はどんな魚に多いか

魚は良質なタンパク質を豊富に含む食品ですが、魚の種類によってタンパク質含有量が異なります。

ここでは、タンパク質が豊富な魚と、それを効果的に摂取するためのポイントをご紹介します。

マグロ

タンパク質含有量: 100gあたり約25g

マグロは低脂肪で高タンパクな魚で、赤身の部位には特に多くのタンパク質が含まれています。刺身や缶詰で手軽に摂取できるのも魅力です。

サケ

タンパク質含有量: 100gあたり約22g

サケはタンパク質だけでなく、DHA・EPAやビタミンDも豊富です。焼き魚やムニエル、スモークサーモンなど、調理方法が豊富なため、飽きずに食べられます。

カツオ

タンパク質含有量: 100gあたり約25g

カツオも低脂肪で高タンパクな魚で、筋肉の修復や成長に適した栄養素を多く含んでいます。刺身、タタキ、または加熱調理で摂取することができます。

その他の栄養について

魚にはDHAやEPA、タンパク質以外にもいろいろな栄養が含まれます。

ここではその他の栄養について、まとめてご紹介します。

ビタミンD 〜カルシウムの吸収を助ける〜

ビタミンDは、骨の健康を保つために非常に重要で、カルシウムの吸収を促進します。

また、免疫力を強化し、感染症の予防にも役立つことが知られています。

日本では日照不足によるビタミンD不足が指摘されているため、魚からの摂取が特に重要です。

ビタミンB群 〜健康維持に不可欠〜

ビタミンB群はエネルギー代謝や神経系の健康維持に不可欠です。

特にビタミンB12は、貧血予防や神経機能の正常化に重要で、魚に豊富に含まれる栄養素です。

B12は植物性食品には少ないため、魚を食べることで効率的に摂取できます

セレン 〜免疫力を高める〜

セレンは強力な抗酸化物質で、細胞の老化を防ぎ、免疫力を高める効果があります。

現代の食事ではセレン不足が問題視されることもあるため、魚を摂取することで体内の酸化ストレスを軽減し、全身の健康をサポートできます。

これら3つの栄養素は、健康維持に不可欠であり、日常生活で不足しがちな栄養素を効率的に補うことができます。

また、それぞれが骨や免疫、エネルギー代謝など、体の重要な機能をサポートしており、健康全般に大きな影響を与えるため、魚を食べるメリットといえます。

まとめ

魚を食べるメリット5選については以下のとおりです。

・良質なタンパク質の摂取(魚の主な栄養素はタンパク質)

・心血管系疾患の予防(DHAとEPAは、血液をサラサラにする効果)

・脳の機能の向上(DHAは記憶力の維持など脳の機能の向上に役立つ)

・骨の健康維持(小魚は、骨ごと食べられるため、カルシウムの優れた供給源)

・ダイエットと脂肪燃焼の促進(DHAやEPAは、体脂肪の燃焼を促進する)

このように、魚にはたくさんの栄養があり、それを食べることにより多くのメリットがあります。

また、魚は単に体に良いだけでなく、そもそもとても美味しい食材です。

いろいろな魚を美味しく食べて、健康的な生活を目指していきましょう。