魚を食べるなら、誰もが「美味しい魚」を選びたいと思うはずです。

そのためのポイントの一つが、「旬の魚を選ぶこと」です。

例えば、秋のサンマや冬のブリなど、その季節を感じられ、旬の魚はその季節ならではの味わいや脂ののり、栄養価が高く、まさに「今が食べ時」の魚です。

そんな魚をいつでも上手に選べたら、魚料理がもっと好きになるはずです。

とはいえ、「旬の魚が美味しい」ということは知っていても、今の時期に何が旬かをパッと答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか?

それもそのはずで、「旬」の定義にはいくつか種類があり、さらに魚の種類や産地によって旬の時期も微妙に異なるからです。

加えて、スーパーには養殖や冷凍の魚も多く並んでおり、年中さまざまな魚が手に入る今の時代、旬の魚を見分けるのは難しくなっています。

そこで今回は、魚の旬について詳しく紹介するとともに、美味しい旬の魚の選び方のコツを解説していきます。

いつの時期でも、美味しい旬の魚を選べるようになりましょう。

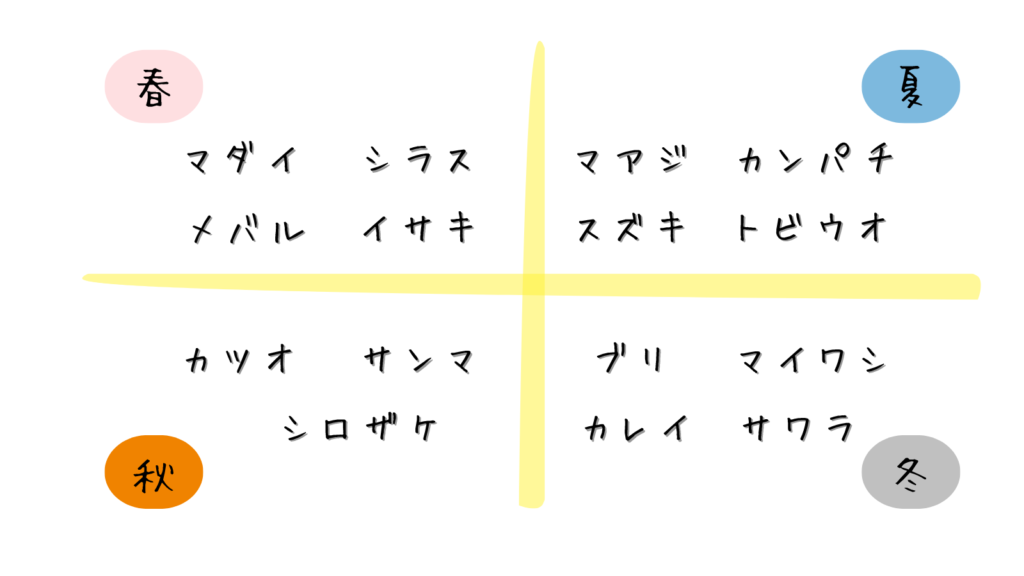

一般的な魚の旬(春、夏、秋、冬)

まずは、スーパーで売られている魚を中心に、一般的な魚の旬(春、夏、秋、冬)の一覧を紹介します。

春が旬の魚(マダイ、シラス、メバル、イサキ)

マダイ

マダイは産卵期を控えた春に旬を迎えます。

旬が桜の季節とも重なるため「桜鯛」と呼ばれることもあります。

一方で、マダイは流通しているものの約8割が養殖物であり、旬を問わず一年中流通している魚です。

メバル

北海道南部から九州の沿岸部に生息するメバルは、春に旬を迎える魚で、「春告魚(はるつげつお)」とも呼ばれ、春の訪れを告げる魚としても親しまれています。

メバルは、白身魚で、身は柔らかく、上品な甘みのある魚です。

煮付けや酒蒸しなどで美味しい魚です。

シラス

釜揚げしらすや新鮮な生しらすなどで有名なシラスは、カタクチイワシなどの稚魚(生まれてから1−2ヶ月)のことです。

シラス(カタクチイワシなど)は一年中産卵するため、年間を通して生息しますが、資源管理のため主に3〜4月ごろに漁が解禁となるところが多く、春ごろから多く出回ります。

また、この時期のものは「春しらす」とも呼ばれ、美味しい時期とされています。

イサキ

イサキは、春から初夏にかけて、特に「梅雨」の時期に旬を迎える白身魚です。

産卵前のこの時期は「梅雨イサキ」とも呼ばれ、脂がのり、刺身にすると絶品です。

クセのない味で、塩焼きや煮付けでも人気があります。

夏が旬の魚(マアジ、カンパチ、スズキ、トビウオ)

マアジ

日本の一般的な魚といえばマアジを思い浮かべる人も多いと思います。

日本の沿岸に広く生息するマアジは一年中流通しています。

その中でも夏は特に脂が乗り美味しい時期になります。

カンパチ

カンパチとはブリに似て大型になる魚で、お刺身でよく食べられる魚です。

一方、旬の時期はブリと違って夏になります。

味はさっぱりとした上品なコクがあり、脂はブリよりも少なめです。

スズキ

釣り人の定番のターゲットとなるスズキは、夏に旬を迎える淡白で上品な味わいの白身魚です。

「セイゴ」→「フッコ」→「スズキ」など、成長とともに名前が変わる「出世魚」としても知られます。

旬の時期は刺身や塩焼きで、爽やかな風味を楽しめます。

トビウオ

トビウオは夏が旬で、さっぱりとした白身が特徴の魚です。

大きな胸ビレを使って海面を飛ぶ姿が有名で、200m以上も飛ぶことができます。

旬の時期は刺身や干物として、特に九州地方で人気です。

秋が旬の魚(サンマ、カツオ、シロザケ)

サンマ

サンマは秋の代表的な旬の魚で、脂がたっぷりのります。

サンマは太平洋の沖で群れを作り、秋が近づくにつれ日本の沿岸に回遊してきます。

塩焼きにすると香ばしく、旬の味覚として親しまれています。

カツオ

カツオは、春には日本を北上し、「初ガツオ」と呼ばれます。

一方、餌をたくさん食べて栄養たっぷりの状態で日本を南下し産卵場に向かいます。

このときに獲られたカツオは、「戻りガツオ」とも呼ばれ、脂乗りも良く、濃厚な味わいで、刺身やタタキに最適です。

シロザケ(秋鮭)

シロサケは「秋鮭」とも呼ばれ、秋に北海道や東北地方などの川へ遡上するため、旬はこの季節です。

産卵のために生まれた川に戻る「母川回帰」の習性をもつ回遊魚です。

脂は控えめでさっぱりとしており、ちゃんちゃん焼きなどが人気です。

冬が旬の魚(ブリ、マイワシ、サワラ、カレイ)

ブリ(寒ぶり)

ブリといえば、刺身や寿司の定番の魚ですが、冬が旬の魚です。

ブリは産卵前の冬に脂がのる回遊魚で、この時期のブリを「寒ぶり」と呼びます。

刺身や寿司はもちろん、ブリしゃぶや照り焼きなど様々な食べ方ができる魚です。

富山湾の氷見ブリは、冬の高級魚として人気です。

マイワシ

マイワシもマアジなどと同様に、日本の沿岸に広く生息する魚です。

マイワシは冬に脂がのり、DHAなどが豊富な青魚です。

群れで回遊し、日本各地の沿岸で漁獲されます。

刺身や塩焼き、つみれ汁などで美味しく食べられます。

サワラ

サワラは寒い季節に脂がのって旬を迎えます。

関西では「寒サワラ」と呼ばれ、冬の味覚として親しまれています。

上品な白身で、刺身や西京焼きによく使われます。

カレイ

カレイは海底に棲む魚で、日本にはおよそ40種類以上のカレイの仲間が生息しています。

その多くが、産卵前の冬に脂がのり、この時期が旬になります。

カレイは、白身の魚で身がふっくらしており、旬の時期は卵なども一緒に煮付けにするのが最適です。

魚の旬とは(2つの旬)

魚の旬とは、一般的に「魚が最も美味しい時期のこと」を指します。

もう少し詳しく見てみると、「脂の乗る時期」と「漁獲量が多い時期」に分けることができます。

では、なぜ時期によってそのような違いが生まれるのでしょうか。

詳しく解説してきます。

脂の乗る時期

一般的に、旬の魚は脂のりが良く、栄養価が高いため美味しいとされています。

これには、魚の「産卵の時期」が影響しています。

魚は産卵をするために多くのエネルギーを必要としています。

そのため、産卵前はたくさんの餌を食べ、体に脂などのエネルギーを多く蓄え、栄養価も高くなり、食べるととても美味しい時期になります。

一方で、そのエネルギーは最終的には産卵のため、つまり卵や白子(精巣)の発達に使われるため、徐々に魚の身は痩せていってしまいます。

それにより、産卵後の魚は味が落ちることが多く、旬を外れることになります。

一般的には、卵や白子が発達する前、すなわち「産卵前」が美味しい時期=旬といえます。

漁獲量が多い時期

単に漁獲量が多い時期を旬という場合もあります。

例えば、初夏の「初ガツオ」や秋の「戻りガツオ」は、餌を求めて日本近海を北上してきたものや、水温の低下に伴って南下してきたものを漁獲したものです。

また、ズワイガニなどは資源保護のため冬の間しか漁獲できないため、主に冷凍のものを除き、冬の時期にしか出回りません。

このように、魚の産卵とは別の理由で、魚を獲りやすい時期となり、市場に多く出回ることがあります。

これがもう一つの旬となります。

旬を見分けるのは難しい

これまで説明したように、「旬」にはいくつかの意味合いがありますが、そのほかにも旬を見分けるのに難しい理由があります。

魚の種類や地域によって違う

先ほど紹介したように、魚の種類によって旬の時期は異なります。

例えばカレイという魚は、実はいろいろな種類があり、おおよそ20種類以上が流通しています。

マガレイでは産卵期が春から初夏とされる一方で、マコカレイでは、産卵期が冬であることなど、似たような種類の魚でも違いが見られます。

また、旬の時期は魚の獲れる地域によっても少しずつ違っています。

冬が旬の魚として紹介した「ブリ」は、水温変化の影響で秋になると北海道から南へ移動し、主に日本海では冬に「寒ブリ」として親しまれ、春になると九州や四国では「彼岸ブリ」として親しまれています。

このように他の魚でも地域によってことなるため、一概にこの魚の旬は〇月だというように決めるのが難しいのです。

冷凍、養殖魚などもある

スーパーには時期を問わず養殖魚や冷凍品がたくさん売られているのも「旬」を見極めるのが難しい理由です。

養殖技術の発達により、年間を通して安定的に新鮮な魚が流通するようになっています。

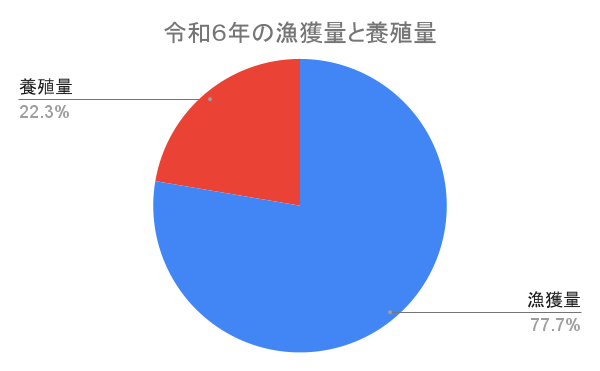

近年の日本の養殖魚は、このような割合になっています。

約2割が養殖魚で、この割合は年々増えていっています。

特に、マダイやブリなどでは養殖魚の割合が高く、ウナギではほぼ100%です。

冷凍品も同様に、長期間、鮮度を保つことができるため、本来の旬の時期ではない時にもスーパーに並んでいることもあります。

最近では、冷凍技術の発達により、「旬」の時期に獲れた魚を良い状態のまま冷凍し、いつでも美味しい魚が食べられるようになってきています。

美味しい旬の魚を選ぶコツ

このように、魚の旬は、魚の種類によって産卵の時期やよく獲れる時期が異なります。

また、獲れる場所、天然ものかどうか、養殖や冷凍品かなど、さまざまな情報を確認しないと、旬の美味しい魚を選ぶのは難しいのが現状です。

では、もっと簡単に「旬の美味しい魚」を選ぶ方法をいくつかご紹介します。

現地に行く(漁港・直販所・道の駅など)

最も確実な方法のひとつは、漁港の近くの直売所や市場に行くことです。

地元で水揚げされたばかりの魚が並ぶため、その季節にしか出会えない魚や、地元ならではの魚を手に入れることができます。

また、スタッフの方に「今が旬の魚はどれですか?」と聞けば、旬のものやおすすめの食べ方も教えてもらえます。

スーパーで見極める

よくスーパーに行ける方は、魚の表示ラベルや陳列状況を観察することで、旬の魚を見つけやすくなります。以下のポイントをチェックしてみてください。

- 「〇〇産」「天然」「〇月が旬」といった表示

- その魚だけ大量に並んでいる、安くなっている

- 身にハリがあり、目が澄んでいるものを選ぶ

また、春なら桜鯛、秋なら戻りカツオやサンマなど、季節の名前がついた魚も目安になります。

お取り寄せ・通販を活用する

最近では、全国各地の漁協や鮮魚店が、旬の魚をそのまま産地直送で送ってくれる通販サービスを展開しています。

漁師さんから直接届く魚は鮮度も抜群で、スーパーでは手に入らない魚種やサイズのものもあります。

また、産直サイト「ポケマル(ポケットマルシェ)」では、ユーザーが生産者から直接魚介類などを購入できるサービスで、家にいながら全国各地の高鮮度な旬の地魚を購入できます。

以下のレビュー記事も参考にしてみてください。

まとめ

美味しい旬の魚を選ぶコツは以下のとおりです。

・現地に行く(漁港・直販所・道の駅など)

・スーパーで見極める(表示をチェック、大量に並んでいるもの、ハリのあるものなど)

・お取り寄せ・通販を活用する

美味しい魚を食べたいなら、やはり「旬」を意識することがとても大切です。

日本では季節ごとにいろいろな魚が出回るのも楽しみのひとつです。

せっかくなら、その時期に一番おいしい魚を食べて、季節の味を感じてみてはいかがでしょうか?

旬の魚を食卓に取り入れるだけで、毎日のごはんがもっと楽しくなるはずです。